|

|

| Jauge connaissance de la demande des clients | Jauge Les technologies de production et de service | Jauge Le coût de la main d'œuvre | Jauge Les enjeux de la gestion du personnel liés à l'age | Jauge La concurrence internationale | |

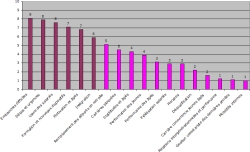

| Jauge connaissance de la demande des clients | 1 | 0,268677193 | 0,208774849 | 0,121577386 | 0,158542076 |

| Jauge Les technologies de production et de service | 0,268677193 | 1 | 0,151437323 | 0,155360539 | 0,214179001 |

| Jauge Le coût de la main d'oeuvre | 0,208774849 | 0,151437323 | 1 | 0,145879758 | 0,159658985 |

| Jauge Les enjeux de la gestion du personnel liés à l'age | 0,121577386 | 0,155360539 | 0,145879758 | 1 | 0,070945704 |

| Jauge La concurrence internationale | 0,158542076 | 0,214179001 | 0,159658985 | 0,070945704 | 1 |